尹丽川

尹丽川最醒目的身份有两个,一个是现代诗人,一个是青年导演。她的诗,狂放锋利里满是调侃式的嘲弄,直率尖刻里又潜伏着细腻的忧伤;她电影中的世界是平凡而略带残酷的,但也不乏柔情与温暖。

她不沉溺风花雪月,也拒绝太过戏剧性的画面,她不做精神斗士,而以个性视角剖析人生——“我不是女性主义者,我是人性主义者。”

从锋芒毕露的现代诗人,到独具一格的文艺片导演,再到《与时尚同居》中的商业尝试,尹丽川正在一步一步地,完成着属于她的人生故事。

先锋诗人——

尹丽川的文字像是一把武器,从90年代末她发表在《芙蓉》上那篇著名的炮轰葛红兵的文章(微博)开始,她的名字就成了“先锋”、“酷”、“70年代作家”的代名词,随后她开始写诗,常去“诗江湖”网站,很快,尹丽川又成为一本名叫《下半身》的诗歌民刊中风头最劲的诗人,所有文学青年的情绪在她身上彰显得尤为痛快,既有激情飞扬,又时不时吐露出对生活的疑虑与颓唐。她在《花天酒地》里透视着《街景》和《床》,她的诗名叫做《再无耻一点》,连写一封《情书》都拒绝委婉。她对小资的外衣不屑一顾,只把一把刀恶狠狠插进男女关系的最敏感的地方,她的姿态是凛然的,内核却有着独特的细致清新。她嗟叹《城市小偷》的命运,关注《退休工人老张》,也看得见一双最普通的《手》里流经的岁月与哀伤。

生活与现实成为了尹丽川的艺术题材,普罗大众是她作品中当仁不让的主人公。这种姿态延伸到电影创作上,“自由主义的人文气息”就变成了她的电影最迷人的标签。1996年,尹丽川从北大西方语言文学系毕业后,在法国ESEC电影学校学习电影基础理论,并选择了纪录片编导专业。三年的国外岁月是安静的,躁动着的只是思想与内心。她看的第一本现代意义的小说是法国存在主义作家加缪的《局外人》,形容那种感觉“非常震惊”。视野的打开与丰富,造就了她激情恣肆的文字创作,也促进着对人性主义的思考。

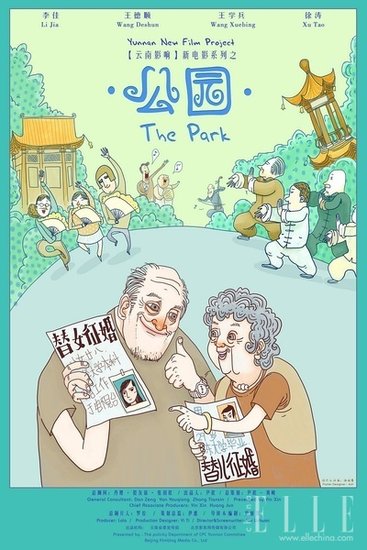

《公园》海报

2006年,尹丽川在博客上写道:“从今天起,演一个导演。”写了那么多残酷的文字,她却说,“发现自己其实还是很想要一种温暖的东西。”于是很多人在看过她自编自导的电影处女作《公园》,会批评说尹丽川的风格变得有些软绵绵,有“坏女孩儿变乖了”的嫌疑。《公园》围绕着一对父女之间的心灵代沟讲故事,情节平缓沉稳,有着对生活无限度的朴素贴近。故事起源于她在中山公园中亲见的一幕,上百名老人围在一起窃窃私语,代儿女寻找对象,这一幕场景被如实记录在电影《公园》中,父亲不顾女儿的意愿,想要按自己的想法为女儿安排婚姻生活,从而造就了父女间的矛盾冲突。

“我选择一对父女作为主人公,因为父亲,是每个人在成长过程中必须解决的问题:从崇拜,到反抗,到伤害,到对持,到和解,到学会爱……人生如此孤独,往往在为别人思量时,反而有所依托。”

拍摄《公园》之前,她说她曾用两年时间试图写自己的父亲,写父爱造就的压力,写儿女的内心的隐忍与反抗,最终她将这种体验放进了自己的电影里。

电影《公园》入围了莫斯科国际电影节竞赛单元,获大学生电影节最佳处女作奖,获曼海姆国际电影节国际影片人大奖,土耳其丝路电影节最佳导演奖。